霜降(そうこう)は、二十四節気の第18、

寒露から数えて15日目ごろ。

露(つゆ)が冷気によって霜(しも)となって降り始めるころ。

秋が一段と深まり、朝霜が見られる。

朝晩の冷え込みが厳しくなり、日が短くなったことを実感。

嫌いではないですけど、あの独特のニオイというか鼻を通る感覚、物悲しくなりますよねぇ。

初霜の知らせが聞かれるのも大体このころだそうで、楓や蔦が紅葉し始める。

この日から立冬までの間に吹く寒い北風を「木枯らし」と呼ぶ。

早速脱線しますが、この”木枯らし”の由来や意味は色々あるみたいで、

- 葉っぱのない木がすりこぎで、葉を落とすのは木枯らしという連想からきている。

- 葉っぱを落とし木を枯らすほどの風から木枯らしと呼ばれるようになった(この“枯らす”は、花や葉が変色したり落ちたりという意味合い)。

- 木嵐(きあらし)が訛って、木枯らしになった。

- 女房詞では木枯らしはすりこぎの意。また女房詞とは、室町時代に宮中に仕えた女房が使い始めた隠語が一般化したもの。

- お財布、懐事情が閑散としているという意。

古人達のこういうワード遊びってなんか良いですよね、現代でいうシャレ、ダジャレ的な感じで。。。。

さらに二十四節気を5日ずつに分けた七十二侯(しちじゅうにこう)では、

霜始降、霎時施、楓蔦黄に分けられる。

初侯 10月23日~10月27日頃

霜始降(しもはじめてふる)

氷の結晶である、霜がはじめて降りる頃。昔は、朝に外を見たとき、庭や道沿いが霜で真っ白になっていることから、雨や雪のように空から降ってくると思われていました。そのため、霜は降るといいます。

山口県に滞在してた頃、よくこの霜が着いた草に足を取られたものです。笑

そのおかげか、今は見る影もないですが体幹良かったんですよー、10代の頃は。。。

次侯 10月28日~11月1日頃

霎時施(こさめときどきふる)

ぱらぱらと通り雨のように雨が降りはじめる頃。雨が降ったかと思えば、すぐに青空が顔を出します。

初時雨は、人々や動物たちが冬支度をはじめる合図だといわれています。

最近の雨は、パラパラなんて可愛らしいもんじゃないですよね、

大袈裟な表現やなぁと感じていた「バケツをひっくり返したような」という雨、何度かくらいましたよね今年。。。

末侯 11月2日~11月6日頃

楓蔦黄(もみじつたきばむ)

もみじや蔦が色づいてくる頃。葉が赤色に変わることを「紅葉」と呼び、銀杏のように黄色に変わることは「黄葉」と呼びます。また、秋の山が紅葉することを「山粧う(よそおう)」といいます。

よそおう、装う、粧う。同じ言い方でもこういう日本語の使い分けや、当て字的な使い方をする古人のセンスたるやと思います。

語彙力があるように装うてもすぐにチョンバレ←、ワタクシの文章力ね。笑

読んでいただき感謝です!

さてさてこの二十四節気の文字通り霜降どんどん寒さが増し、

足元は完全に冬です。

下が冷えると気が上に持ち上がりやすくなります。

これはよく例えられるのが、溜め置きしていた湯船、上表面は暑いが下は冷めたいってやつ。真冬に入ったらアカンやつ。

人の体もやはり外が寒ければ下から冷えは来ますのでしっかりと全身の湯をかき混ぜるイメージでこの初冬(初秋)に臨んでみても良いかも!?

食べて(気を補って)、動いて(気を動かして)、出す(余分な気の排出)、休む(気を整える)

どれも過不足なく、しっかりと自分の体に耳を傾けお過ごしください。

それではまた👋

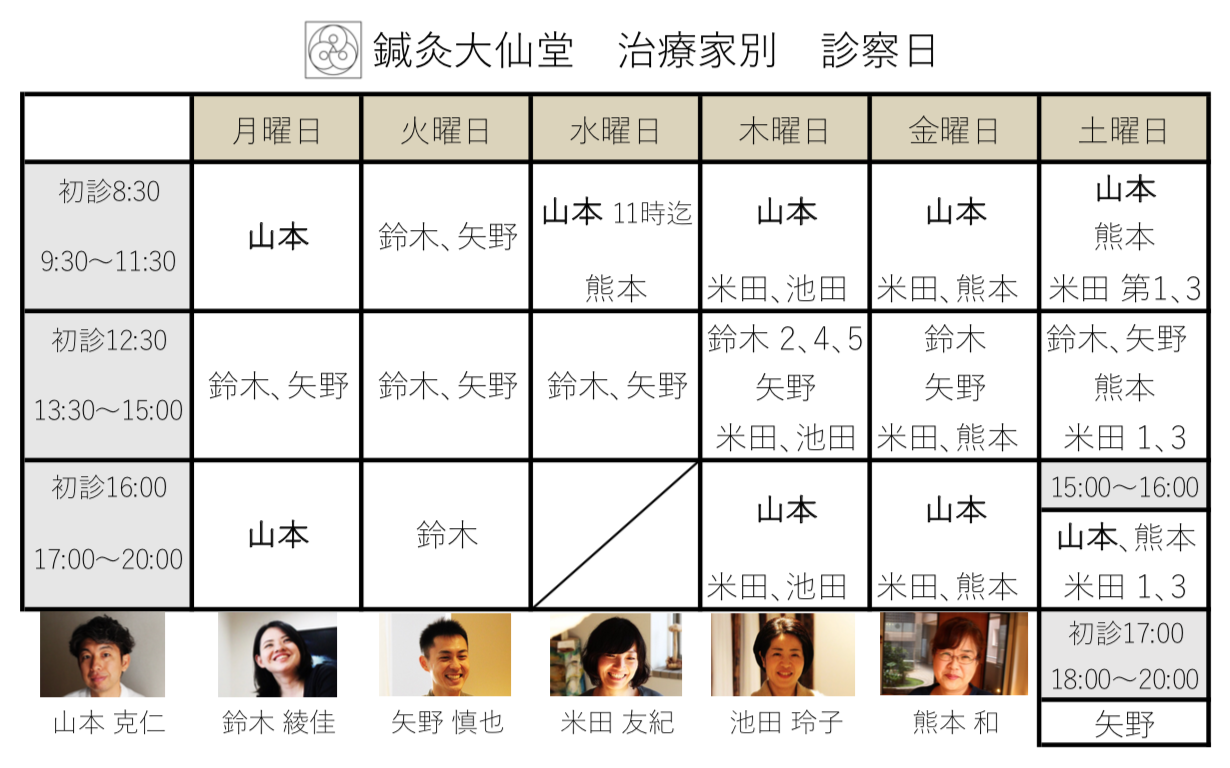

[治療家 矢野慎也]

あ、今回はちょこっと東洋医学はお休みです。