みなさん、こんにちはー

明日2/3(木)は節分。

節分と聞けば豆まき、鬼退治の後に?恵方巻きガツガツなわたくしですがー

では唐突に節分とは具体的に何か?

世間一般的に邪気を払い、無病息災を願う行事、といわれていますね。

いにしえより「季節の変わり目は邪気が入りやすい」と考えられ、またこの時期(2月上旬)はまだ寒く体調を崩しやすいことから、邪気を祓い清め、一年間の無病息災祈る行事として追儺(ついな)という行事が行われてきた。

(※追儺とは。鬼を払うを行事。平安時代に中国より伝来し宮中では年末大晦日に、民間では節分に行われていた。ちなみに追儺は『鬼ごっこ』の起源となったとか、ならなかったとか。)

では何故に豆をまくのか?

古来より日本人は、言霊の存在を信じ、言葉と霊力に意味を与え、それを生活のなかに取り入れてきた。

豆=「魔目(鬼の目)」 を滅ぼすということから由来してるとか、してないとか。

また豆は五穀(米、麦、ヒエ、アワ、豆)の象徴であり、農耕民族である日本人は、これらに神が宿ると信じ、豆には神力がある! とかないとか。

正式な豆は、前日に一度炒る→枡に入れる→神棚にあける→撒く。

更にはお祓いを受けるとなお良い!?(玄人豆まき!)

下拵えが凄い!1日がかり、買ってきてホイホーイだけではないのですね。笑

炒る作業は何故か?

撒いた後に芽が出ないようにとのこと。→納得

でも本来は芽が出ることは「魔の目(=豆)から芽がでる」と大変不吉とされたため。

(あれ?豆には神力があr……。その時々で人知を超えた力というのには一定良し悪しあり、気と一緒通常なら生きる力になり、滞り多過ぎれば邪気となる)

脱線。

あと、炒るとは。

炒る=射るという語呂の良さからとか、ないとか?

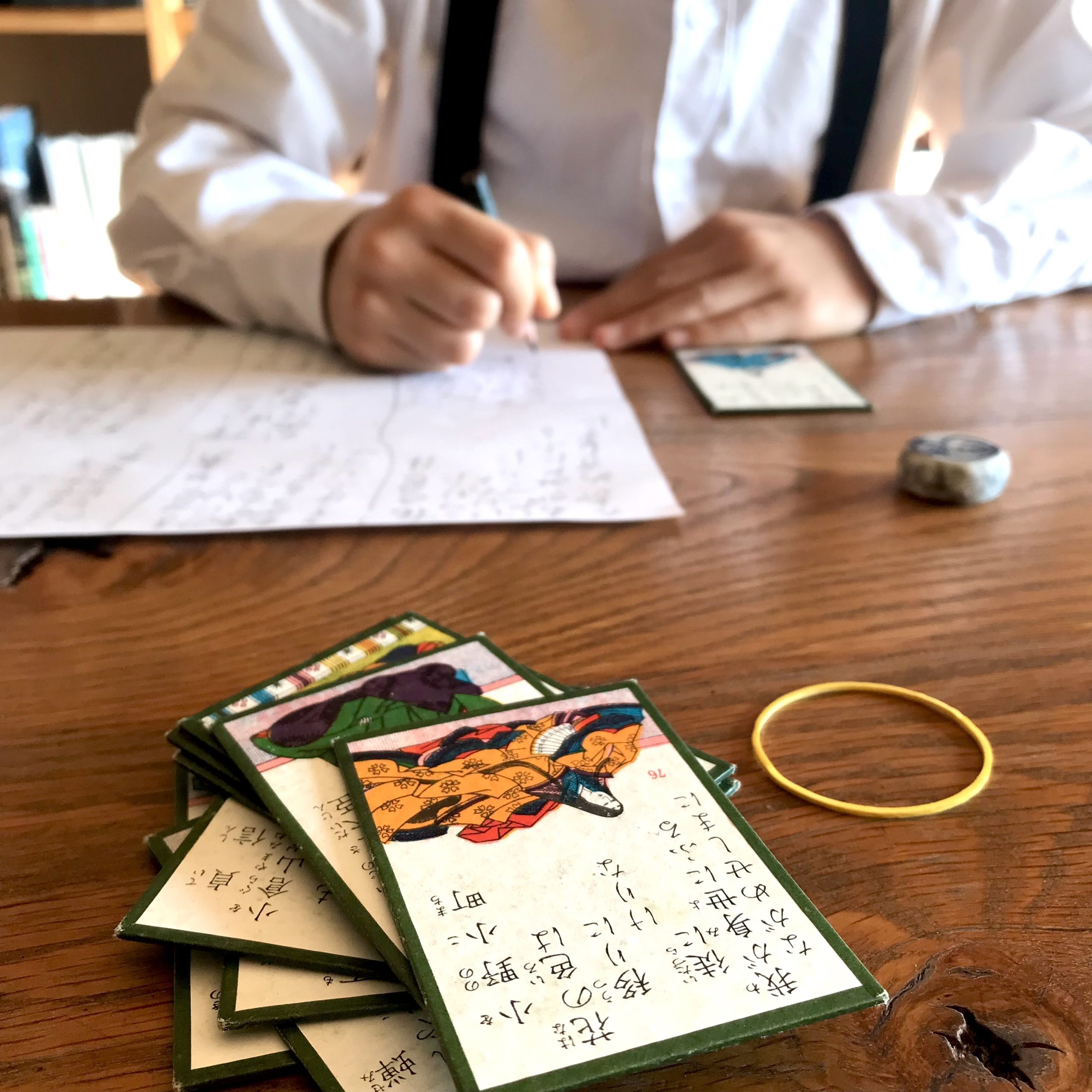

「改めて正式な?豆まき方法※」

1.前日に豆を購入→豆を炒ります→桝にいれます。

2.神棚にあげます(なければ白紙の上にのせ、目線より高い場所に祀る)、上級者はこの豆をお祓いしてもらいましよう!

3.節分当日、鬼は丑寅の時刻にやってきます。

ですが、丑寅は深夜なので20〜22時で良いようです。

4.まずは玄関、窓、戸口などを開け放ちます、寒いけど我慢!いや、事前に防寒を。

5.撒き方のフォームと撒き方。

福豆入りの枡は左手で胸のあたりで持つ→右手で下手投げのように豆をまきます。

6.奥の部屋から順番に、外に鬼を追い出すように「鬼は外!」と声をかけながら豆をまく。

7.まき終わったら、鬼を締め出し、福を逃さないようにするために、すぐに戸締りすること!!

うかうかしてると体調崩すし、鬼も入ってきて踏んだり蹴ったり(笑

8. 今度は「福は内!」と部屋の中に向かって、豆をまく。

9.玄関は最後に。

10. 豆まきが終わったら、1年の厄除けを願い、自分の年齢よりも1個多く豆を食べる。

豆が苦手な人、数が多すぎる人は「福茶」をのんでもよいとか。

(※福茶: 福豆(豆まきの豆)を吉数の3粒入れ、さらに縁起を担ぎの昆布や塩昆布、梅干しなどを入れポットの熱湯を注ぐだけの簡単茶!簡単となると福薄れそう)

これにて終了となってますが、

わたくし個人としては後片付けが終わってこそ!かと思いますなんて兼業主夫目線で書いてみました。

※節分は地方によって手順、掛け声の違い、などなど違いがあるようで、サラッと調べたら結構な数があり、ほんとその土地土地で違いがあり面白いです。気になる方は【豆まき 地方】で検索を。

長文になりましたので、関西発祥とされる恵方巻はまたこの季節に書き手としてまわってきた際に👋

最後までお付き合いありがとうございます、

一足お先にみなさまの福(健康)を祈って鬼は外、福は内 👹☄️👋😆

ちなみに2022年の恵方は「北北西」。

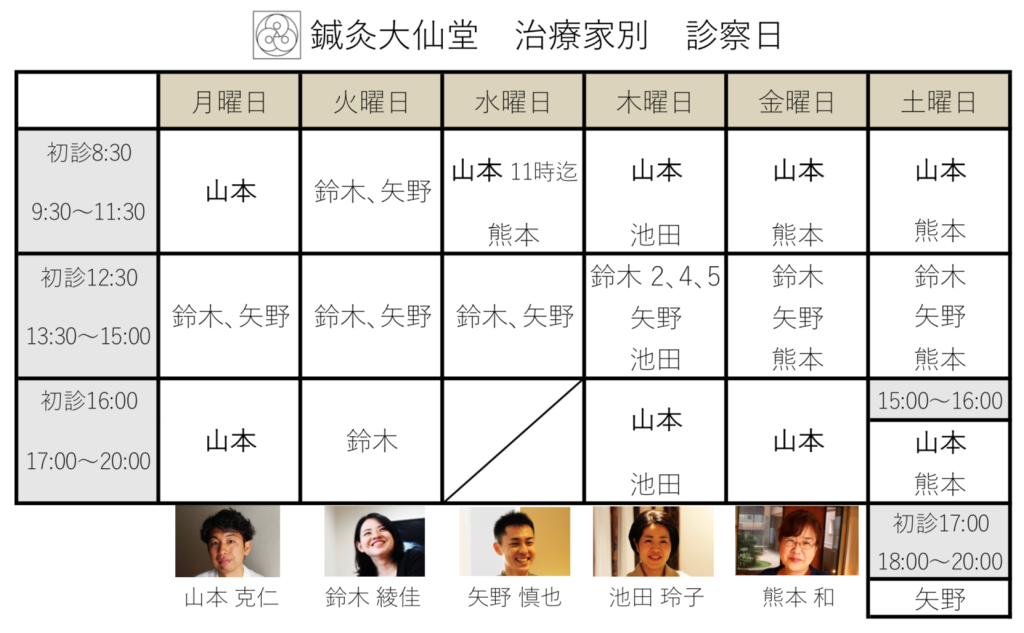

[治療家 矢野慎也]