皆さま、いつも大仙堂Blogをお読みいただきありがとうございます☺️ 大仙堂治療家、池田玲子です🌷 今週も、大仙堂に素敵なお花が届いております✨

今週のラインナップ、、💐 パンジー アリウム アルストロメリア カーネーション ラナンキュラス ゼラニウム ハラン

左端で後ろを向いている紫のお花が、パンジーです。 小学生の頃、春になると学校の花壇に色とりどりのパンジーが咲いていたのを思い出します✨

暦は、2月4日から二十四節気の第一番め「立春」に入りました。 この季節は、春の始まり=一年の始まりともされる時期で、東洋医学において特に重要視される季節でもあります🌸 このころから各地で気温は上昇に向かい、日足は伸び、木々もしだいに芽吹いてきます。 自然界で外向きのエネルギーが強くなる春は、 人のカラダやココロも外向きの開放的なエネルギーが強くなります🌱 そのため、冬に溜め込んだ老廃物を外に出したり、 ココロの内側に溜め込んでいた感情が外に出やすくなったりします。 ウキウキする感覚や、いつもより活動的に動きたくなったり、、というプラスのエネルギーが大きくなる反面、頭痛やめまいがしたり、湿疹が出たり、イライラや不安といったマイナスエネルギーも外に出てきやすくなるのです😮💨 ただし、これは自然な流れで外に出てきている症状や感情と捉えて、無理に抑え込まず、冬に蓄えたエネルギーを解き放つチャンスと考えて、カラダやココロをうまく巡らせる方法を探してみましょう❣️

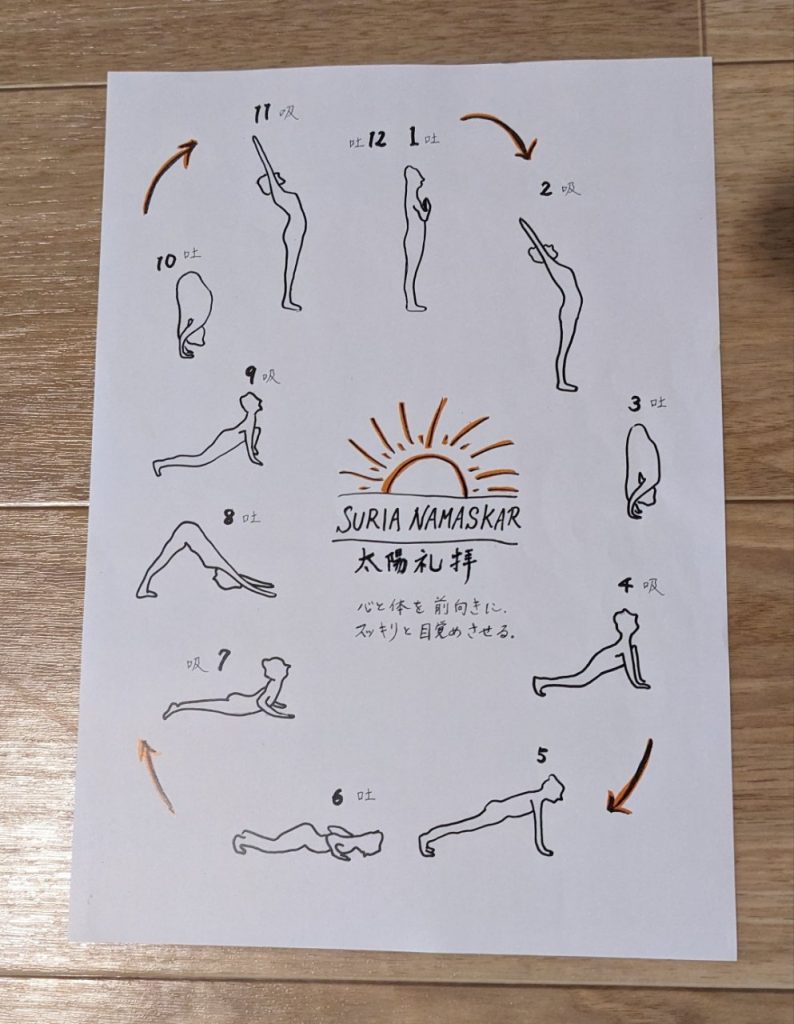

この時期に特にオススメなのが、ヨガの連続ポーズである「太陽礼拝(たいようれいはい)」🧘♀✨

サンスクリット語で「スーリヤ・ナマスカーラ(Surya Namaskar)」と言います。

「スーリヤ・ナマスカーラ(Surya Namaskar)」は、12のアーサナ(ヨガのポーズ)を連続して取ることで、太陽の神様に感謝を捧げる行為といわれています。 ヨガを習ったことのある方なら、必ず一度は体験する連続ポーズです🧘♀ インドで太陽(スーリヤ)とは、重要な神様のひとつで、その太陽神に挨拶(ナマスカーラ)をする太陽礼拝を行うことは、自然からのエネルギーを身体に吸収し、またそのことに感謝のお祈りを捧げるという意味を持っています😇 太陽礼拝は、12のアーサナ(ヨガのポーズ)が動きと呼吸をつなげて繰り返され、 前屈、後屈などのヨガの基本的な動きがバランスよく組み込まれているのが特徴です。 胸を開き呼吸を深めて動くことで、身体をスッキリと目覚めさせる効果があり、また、筋肉をほどよく使い代謝が上がります💪 カラダに溜まった毒素を排出させやすくする効果も大きく、この時期、心身のデトックスをするのには最適です✨ 吸う息吐く息にあわせてテンポよく繰り返される太陽礼拝の動きは、思考をクリアにし、集中力もUP! 脳の活性化にもつながり、神経のバランスを整える効果も👍 カラダとココロにスイッチを入れ、バランスを整えながら集中力を高める太陽礼拝は、まさに春先のこの時期、1年のスタート、1日のスタートに最適な陽(動)のヨガです🧘🍀 「太陽礼拝(スーリヤ・ナマスカーラ)」に興味の有る方は、是非一度、大仙堂ヨガクラスを体験しにいらしてください😉 ヨガが全く初めての方にも、丁寧に指導いたします☺️ 大仙堂ヨガクラスは、 毎月 第2火曜日10時〜、第4土曜日18時〜 の月2回 開催中です🧘♀ 体の硬さや運動経験、年齢性別などに関係なく、誰にでもマスターできますので、お気軽にどうぞ✨

月に2回、大仙堂の待合室で開催させていただいている「Yoga Class in 鍼灸大仙堂 ☯」 多くの皆さまにご参加いただき、スタートからお陰さまで4年が経ちました。 この度、山本先生にヨガマットを新調したいとお願いしたところ、快くOKしていただき、今月から新しいマットをご用意して、皆さまをお迎えいたします🥰 先日、念願の新品マットが届きました😍✨

早速、大仙堂の待合室に広げてみました✨ なんともいい感じ💕 待合室の床にめちゃくちゃ馴染んでおります😆✨

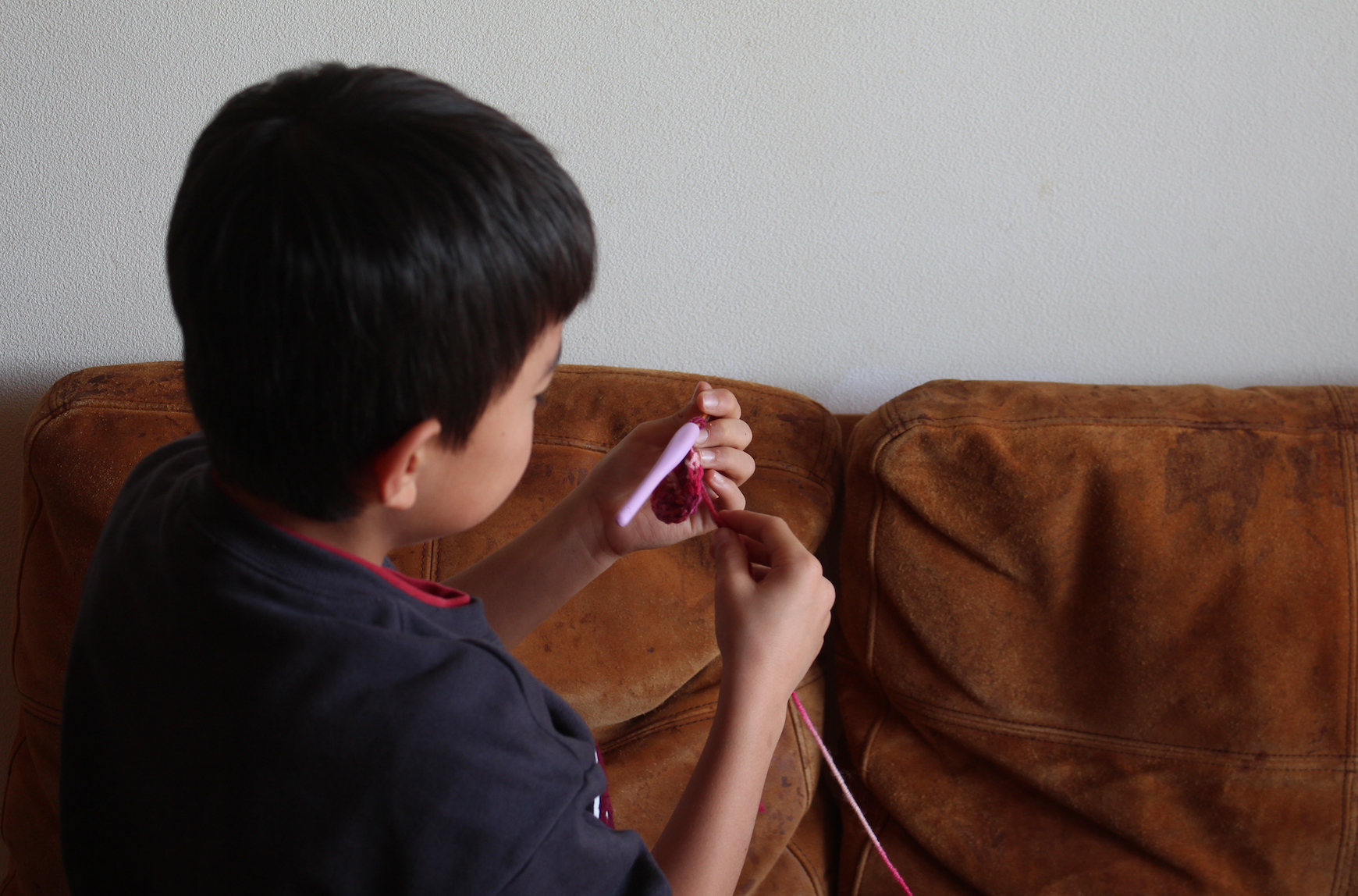

そして、、 山本先生ファンが泣いて喜ぶ秘蔵写真をどうぞ👇 永久保存版!門外不出😁

、 、 これ以上ハメを外すと、山本先生に叱られそうなので(笑) 今回のBlogはこの辺で、 、😁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 「Yoga Class in 鍼灸大仙堂 ☯」 2月の開催スケジュールお知らせ🧘♀✨ 2月14日(火)10時〜12時 2月25日(土)18時〜20時 場所:鍼灸大仙堂(JR阪和線 百舌鳥駅下車すぐ) 指導:池田玲子(大仙堂治療家、ヨーガインストラクター) 受講料:1回 3,000 円(回数券:4 回分 10,000 円) 申込み、お問い合わせ:072-220-9786 (鍼灸大仙堂) 服装:動きやすい服装・汗拭き用タオルなど ※ヨガマットはご用意いたします。 定員:各回10名(事前予約をお願いします) 【大仙堂治療家、ヨギーニ 池田玲子♪】