今週も可愛いお花が届きました💐

お花が来たのは8月最終日でしたが、もぅ9月ですね🤣

朝晩が少し涼しくなりましたね✨

まずはお花の紹介からしていきます♪

この時期に珍しいですね👀

セダムは多肉植物らしいですね(*゚▽゚*)

多肉ちゃんなら、植えたら増えますかね⁇ 少しだけこっそり頂くか迷いますね(=^▽^)σ

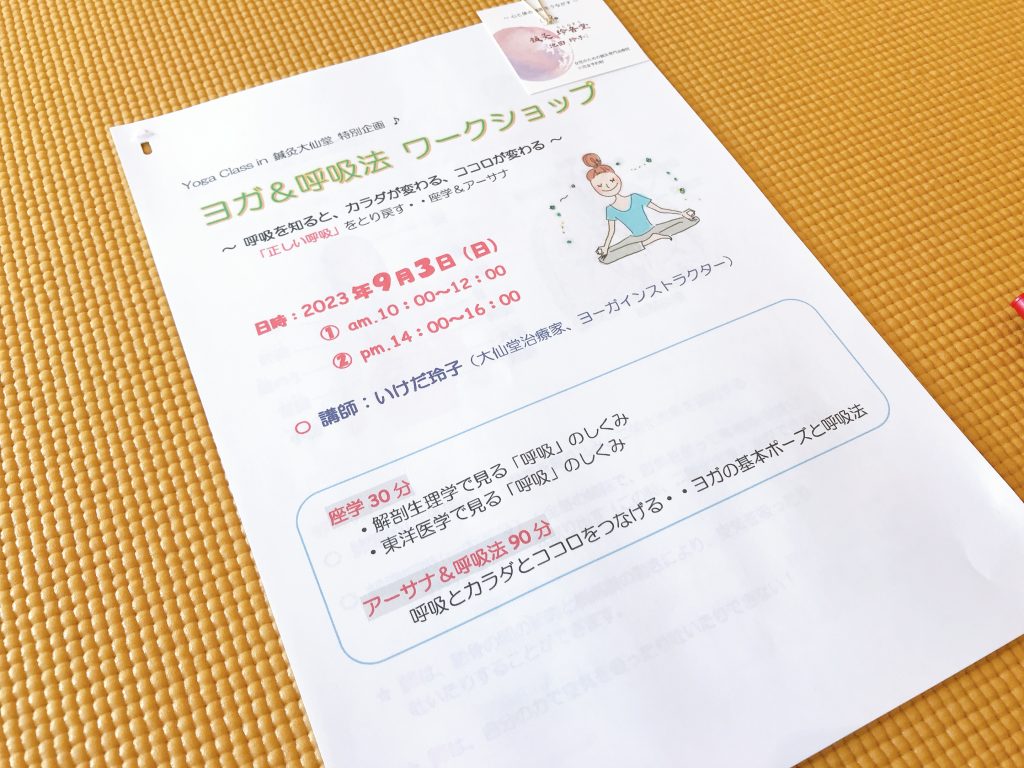

今日9/3は私の師である山本先生のお誕生日ですが、大仙堂では池田先生の特別企画!

ヨガ&呼吸法のワークショップに親子で参加させて頂きました✨

まずは肺の構造から呼吸についてとても詳しく教えて頂き、一つ賢くなりました。

そのあとヨガで身体を弛緩と緊張で通してもらいました♪

呼吸から心と身体を整える事が出来ることにビックリしましたね!

とても有意義な1日を過ごせました✨

ありがとうございます🙌

治療家 鈴木綾佳