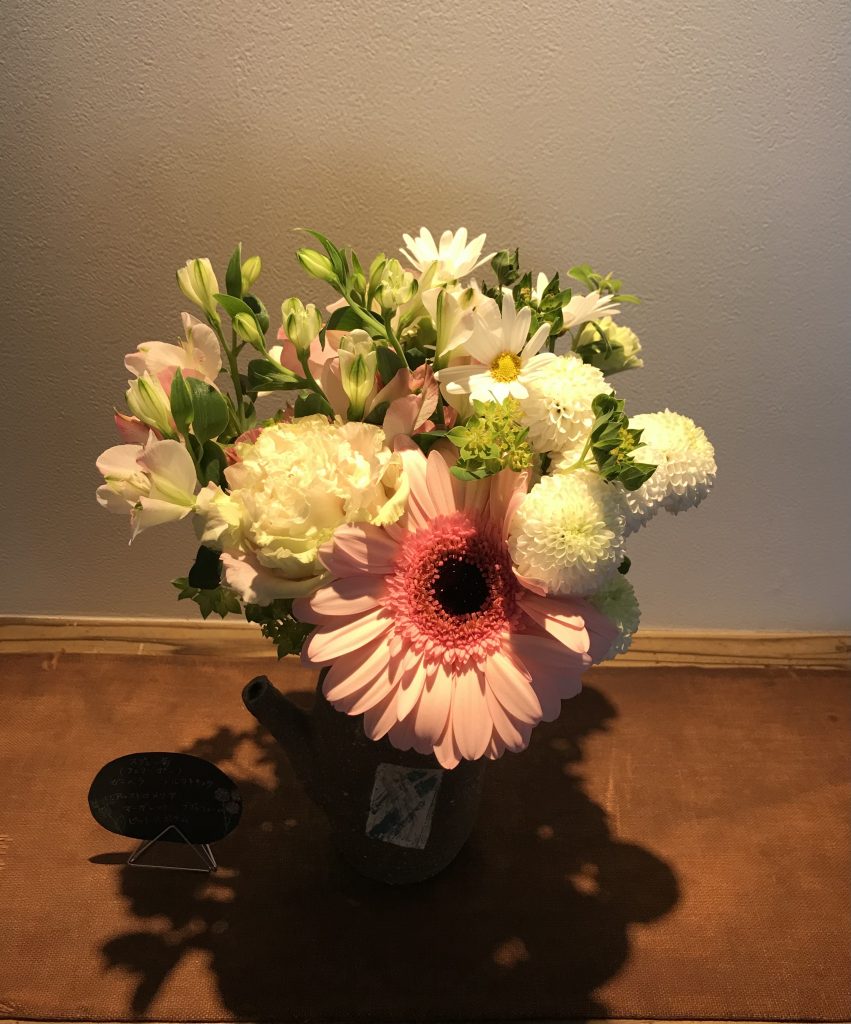

今日の快晴な天気と同じようなイメージに見える今週のお花ですね♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

今週のお花は…

左右にドーンとあるオレンジのお花はランなんですね(OvO)

と言えば…母の日ですね(^○^)

今年は5/9ですよ♪

ピンクと深紅が綺麗ですね♡

カーネーションと入っているだけに、上にあるカーネーションと似たのをイメージしていたので、違ってビックリしています!

一つ勉強になりました♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

暖色系の色を引き立てている綺麗な水色!

後ろ側を向けてもらえると見えますよ♪

後ろ側を向けてもらえるとありますよ(^○^)

葉っぱの形がレモンの実に似てるからレモンリーフと言うそうですね!

そのままですね(笑)

正面にあるカエデの葉っぱのような形の柔らかい葉っぱです^ ^

私の少ないお花の知識でランといえば…

大仙堂にあり、毎年咲いてくれるクンシラン♡

今年も綺麗に咲いてくれてます(^○^)

朝と夜、晴れと雨でも雰囲気が全然違うので、色々楽しませてくれています♪

母の日が近いので、個人的にも注文させて頂きました♪

今年の母の日はお花があるのでとても豪華になりそうです^ ^

いつも、ありがとうございますo(^▽^)o

治療家 鈴木綾佳