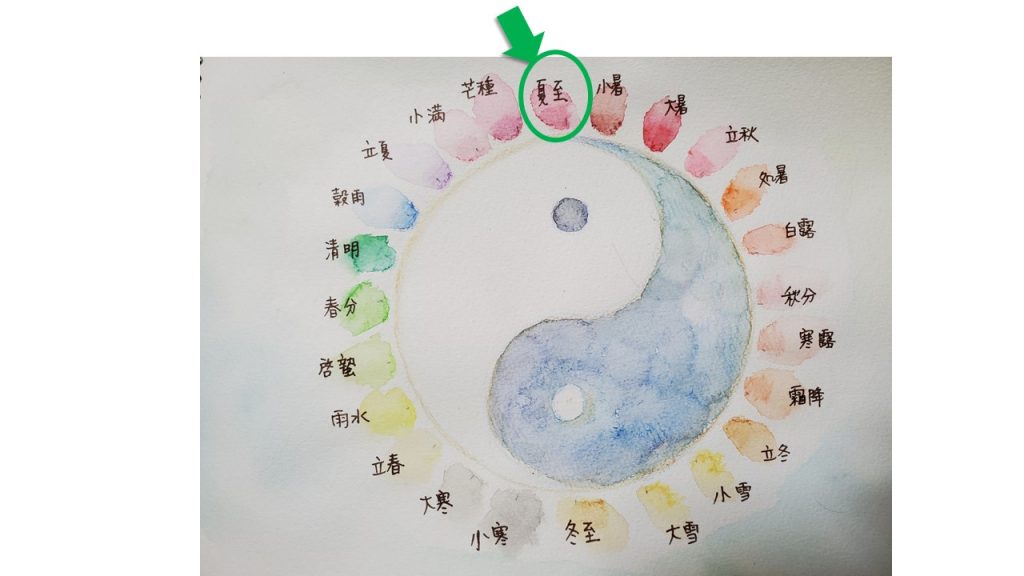

処暑(しょしょ)とは、二十四節気の14番目。

「処」という字には「止まる」という意味が込められているため、「処暑」は「暑さが終わる頃」なのです。

暑さが峠を越し秋に向かう処暑とはいえ、最近の日本の夏は残暑が長く続く傾向にあります。さらに、昔から処暑の頃は台風がよく来るといわれているので気を付けて下さいね!

大仙堂の近くには仁徳天皇陵をはじめ古墳がたくさんあり緑が多い場所です。

昨日の朝、大仙堂で準備をしている時に窓の外から秋を感じた鈴木です🤗

毎朝暑いと思っていたのに、少し涼しく感じる気がします!(日中はまだまだ暑いですね☀️)

蝉の大合唱が鳴り響いていたはずなのに、ツクツクボウシや鈴虫の鳴き声が聞こえてきました!(虫に詳しくないので多分です😅)

もぅ秋なんやなー!ってしみじみと実感しました🍁

治療家 鈴木綾佳

秋は「収斂(しゅうれん)」の季節という。 万物が成熟して収穫される。 徐々に 空から強い風が吹き、 大地には粛清とした 気配が漂います。 秋の養生法 鶏と同じように、早寝早起きすべきである。 つまり、心を安らかにし、 陽気をひそめて、天地の 粛殺した気の影響を和らげる。 これは秋の「収斂」の 気に相応する養生法である。 これに背くと、 秋によく 活動する 肺気が傷む。 すると、冬には 下痢がちになるのである。 黄帝内経 四気調神大論

↓↓↓

「秋の3ヶ月は実りと収穫の季節であり、ときに冷たい風も吹き、葉も枯れ落ちる。この季節の特徴に従って早寝早起きし、過労せず、気持ちを穏やかに保ち、冷たい空気にあまりさらされない様にするのがよい。

これが秋の良い養生方法である。もしこれに逆らっていると、冬になると下痢を起こす。」

秋の養生では、冷えるものや冷たい風に気を付け、早寝早起きを心がけ、心は穏やかに過ごすことが大切だそうです。

外出時は一枚羽織るものをもっておき、冷たい外気に素肌をさらさないようにし、深呼吸なども良いみたいですよ♪