こんにちはー

今週のお花はお休みでして、来週よりアップいたします。

さぁ、明日1/7は 七草粥を食べませんか? の日ですね。

わたくしごとですが、長年飲食、調理に携わっておりましたが去年、一昨年に初めて七草粥をいただきました!(笑)

あんなにシンプルなのに、なんであんなに美味しいんでしょうね?

竹輪きゅうりのようにめちゃシンプル、なのに…

う、うまい……

過去の自分よ、損しているぞと言うてやりたい。

そんな事はさておき、

七草粥のこの日はなんやねん?と申しますと、

人日(じんにち)の節句という日でして、

この朝に 春の七草、餅を塩粥として食すことで一年の無病息災を願う慣わしだとか。

そのほか、年末年始の暴飲暴食で弱った胃腸を休める日とも言われてたり。

(現代人の多くはこれですかね?😅)

で、上述の春の七草には何があるか?

「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」

(ゴギョウはハハコグサ、ハコベラはハコベ、スズナはかぶ、スズシロは大根)

ん?植物に関してあまり知らないですが、子どもの頃の記憶にある名が多い!

多くはそこら辺に生えてる植物では?とお思いの方もいらっしゃるはず!

(※ゴギョウは全く初耳、別名のハハコザもどうも初めまして🙇♂️)

では、それぞれの情報をどうぞー✋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

芹(せり)

シロネグサとも呼ばれる高さは30㎝ほどの湿地帯植物で地下茎を伸ばします。競る(せる)ように群生するところから「セリ」という名がついた。

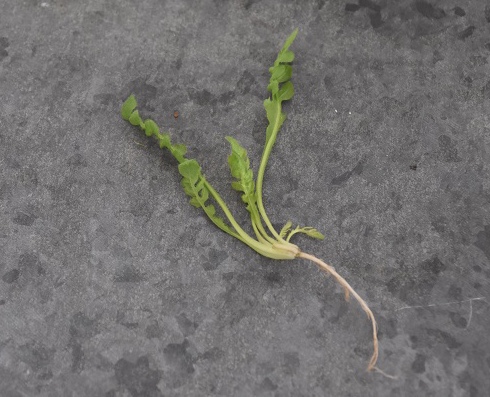

薺(なずな)

高さ20~40㎝ほどになるナズナは、アブラナ科の二年草です。語源は諸説あります、夏になると枯れてしまうことから「夏無」。

大きくなって花芽が伸びると「ぺんぺん草」としてよく親しまれています。

ごぎょう(ハハコグサ(母子草))

オギョウともゴギョウとも呼ぶこの草はハハコグサのことで、冬はロゼッタ状に葉が伸びます。春に生長すると20~30㎝になり、黄色く丸みのある花をつけます。うっすら起毛していて、さわり心地がとてもよい葉です。

ハコベラ(コハコベ (小繁縷))

アサシラゲとも言います。

10~20㎝ほどの小さな草で、古くから食用として親しまれていて、現在でも鶏などの餌として使われていたりします。小さいながらもマーガレットのような白と黄色の花はかわいらしく、けなげな感じです。そのけなげな印象とは裏腹に繁殖力が大変強く、畑などでは注意が必要です。

ほとけのざ(コオニタビラコ(小鬼田平子))

いわゆる雑草のホトケノザ(シソ科)ではなく、コオニタビラコというキク科の二年草です。水田に生え、若い葉を食用にします。タンポポなどのようにロゼット状に葉が広がるため、仏様の座に見立てて「仏の座」と呼んだそうです

すずな(かぶ(蕪))

アブラナ科の二年草で、カブラ、カブラナと呼ばれます。肥大した根部分がよく食べている野菜のカブです。すずなは菘や鈴菜とも書きます。鈴菜は花が鈴に似ていることなどが語源になっているようです。

すずしろ(だいこん(大根))

アブラナ科の二年草で、蘿蔔や清白とも書きます。ダイコンのことです。カブと同じく肥大した根を食用にします。花は紫か白で、形状はカブの花にも似ています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いやぁー全然そこらへんの草でもあり、そうでもなかったり😁

白と緑色オンリー、これにお粥、お餅を合わせても、白!ないしは桃色、草餅の緑色!?

まさに雪(冬)から芽吹く草木(春)を連想させる逸品!!

ところでなぜ七草がゆなのかと申しますと、

七草は、早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うと言われたため、無病息災を願って食べられています。

七草の種類や、食べる日にち、調理方法(おにぎりにするなど)は地方によって様々。

調理方法に関してはこの七草をまな板の上で音を立てながら刻む回数まで決まっていたとか!?

この七草は和製ハーブの先駆けと言っても過言ではない!?(知らんけど)

- せり 鉄分豊富で増血作用、整腸作用も期待できる

- なずな 熱を下げ、尿をよく出してくれるなどの効能

- ごぎょう 咳、痰、喉の炎症、利尿、むくみに効果

- ハコベラ タンパク質、ミネラルなどが豊富で古くから民間の薬草として使用

- ほとけのざ 胃腸を整え、高血圧予防に効果

- スズナ 便秘、胃炎、整腸作用

- スズシロ 消化不慮、二日酔い、頭痛、発熱、胃炎、便秘などに効果

※注意以下ちょー個人的な見解です。

各々の効能は絶対的なものではありません、個人の消化能力やその日の体調、腸内環境など様々な要因を得て、効能として得れるものであり基本的には規則正しい生活、食習慣の中で摂取し、かつ食事を楽しむことを最優先とするのが最も効果的。

どうでしょ!もうこれは立派な薬膳粥ですね。

さて、新年始まってもう1週間、いや、まだ1週間、この1年皆様も健康とご多幸を願いまして七草粥の仕込みをしております。

以上

春の七草、人日の節句、七草粥のお話でした。

[治療家 矢野慎也]