昨日から秋雨前線が停滞している影響とかで… 大仙堂がある大阪・堺も雨が昨日から続いています。

いつもブログを待合で書いているのですが、だんだん雨と風が強くなってきていますね…。

そんな中お花の紹介をさせていただきます♪

2種類のひまわり

2種類のひまわり

ひまわりの花言葉には「憧れ」「あなただけを見つめている」「愛慕」「熱愛」などがあります。いずれも光の差す方角や天に向けて咲く姿が由来となっているようです。

ドライフラワーに挑戦しやすい、スターチス

ドライフラワーに挑戦しやすい、スターチス

ギリシャ語の「statizo」が語源です。「止める」という意味があり、これは下痢の症状をやわらげる薬草として利用されてきたそうです。

アゲラタム

アゲラタム

さわやかな青や紫を中心に、アザミに似たつつましく、1~1.5㎝程の可憐な花を咲かせ、花期が長く、花つきもよいので花壇から切り花として飾ったり、使い勝手のよさが特長だそうです。

初心者でも楽しめるお花、スカビオサ

初心者でも楽しめるお花、スカビオサ

ユニークな花姿で高原を彩る、爽やかなお花です。日本ではマツムシソウという和名の方が馴染みがあるかもしれません。野山にひっそりと咲いて、風に揺らぐ姿が美しいそうです。

ドライフラワーに人気ある、クルスタースタ

ドライフラワーに人気ある、クルスタースタ

南アフリカ産。ドライフラワーとしても長く楽しめる珍しい実物だそうです。

観葉植物として不動の人気を誇っている、ドラセラ

観葉植物として不動の人気を誇っている、ドラセラ

ドラセナは葉の色やバリエーションも豊富で、とくに「マッサンゲアナ」という品種は「幸福の木」という名前で親しまれています。

あちこちに張り巡らされている、入才らん(にゅうさいらん)

あちこちに張り巡らされている、入才らん(にゅうさいらん)

胡蝶蘭などの蘭とは全く違うもになるそうで、生け花全盛期には、生け花の花材として主に使われていたそうです。

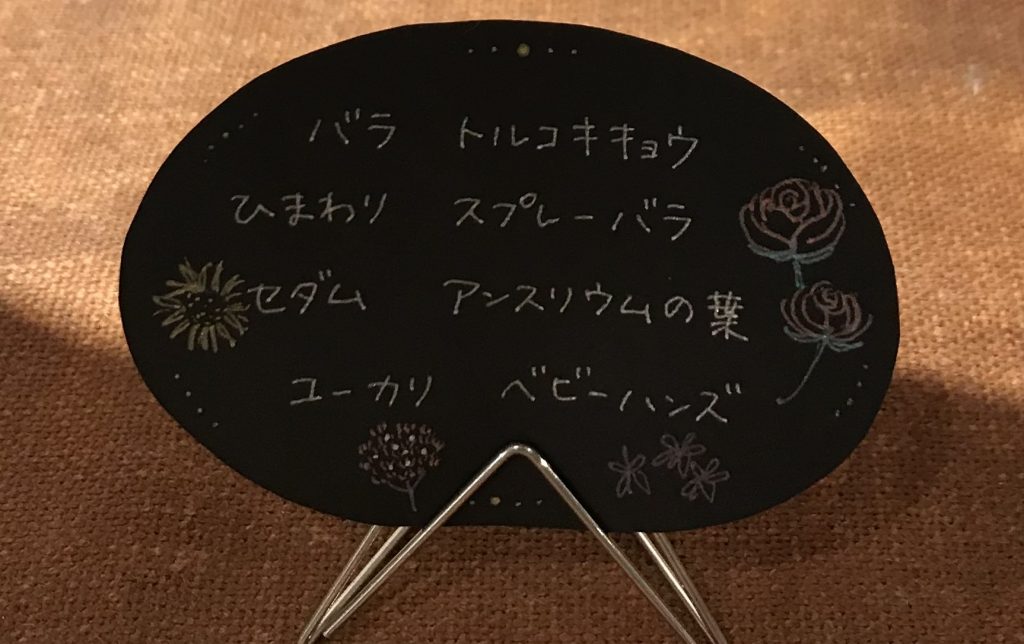

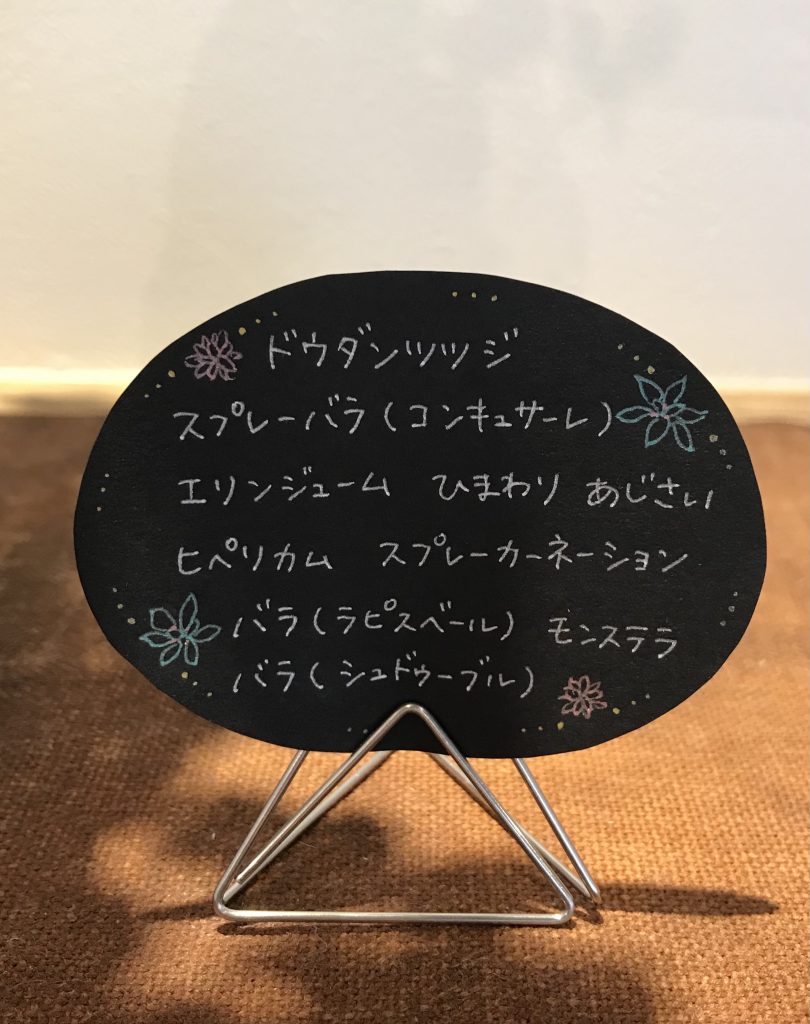

花の女王と言われる、バラ

花の女王と言われる、バラ

バラには、たくさんの種類や品種、系統があります。世界中から新品種が発表され、登録されているだけでも4万もの品種があるそうです。

大仙堂のベランダに新しい仲間が増えました♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

青々と元気で、爽やかな香りがする夏にはピッタリのミントくんです♪

挿木をすれば増えていくそうなので、多肉ちゃんみたいに少しずつ増やしていけたらと思います。

これからの成長が楽しみです♪

ベランダに置いてあるので、是非見てあげて下さい^ ^

[治療家 鈴木綾佳]