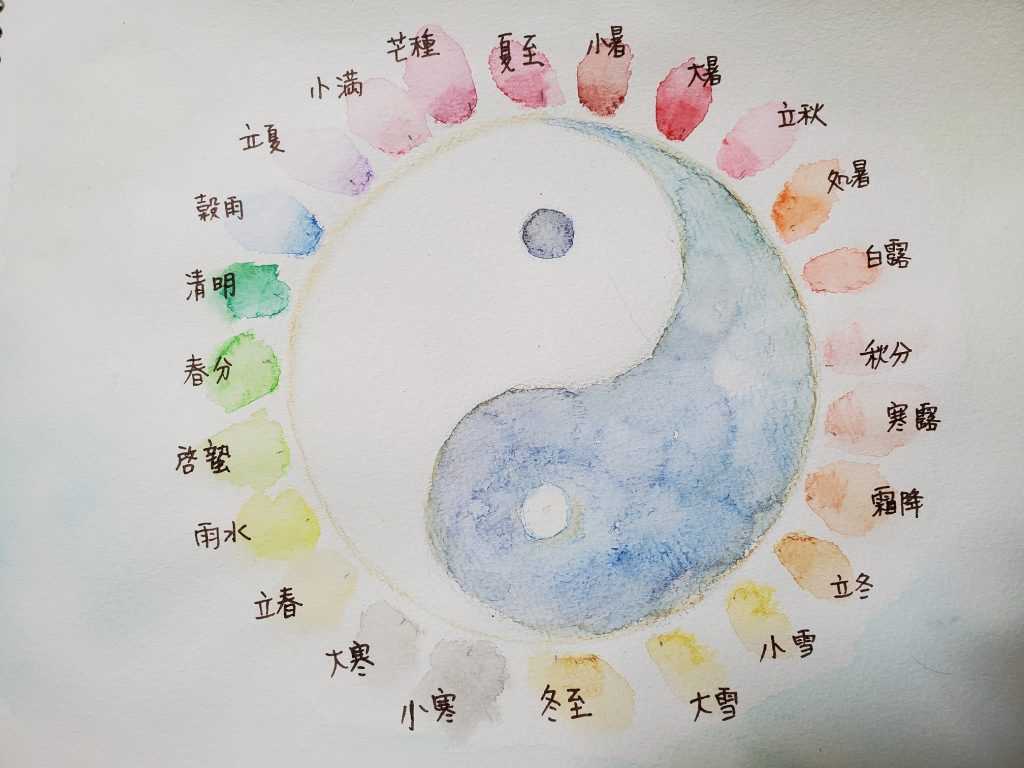

7月22日より二十四節気の「大暑」にはいりました。

1年で一番暑い時期と言われていますが、まさしくその通りで、全国的な猛暑日が続いていますね。私は夏生まれですが、暑い夏は苦手です(^^;)

東洋医学では、夏のこの時期にヒトに影響する外邪(外的要因)として、暑邪があります。炎天下や猛暑時に影響を受けるもので、カラダの中に一気に熱がこもってしまいます。また、湿度が高い時期にには湿邪もあります。サラサラ流れてほしい気の流れを阻害し、よどませてしまいます。全身が重怠くなったり頭が重かったり、むくみ、下痢、お腹の調子がいまいちということもあります。

それらの外邪がヒトへ影響するのを予防するために、日頃の生活習慣などからカラダに湿や熱を溜め込まないように出来るといいですね。また、基本的なこととして五臓のバランスをとっておくこともとっても大切です。

私は大暑の始まりの日に、冬瓜のスープとスパイス入りトウモロコシピラフを作りました!

【冬瓜の東洋医学的効能】

- 清熱利水消腫(体内の余分な熱を収め、利尿して、むくみを消す)

冬瓜

玉ねぎ、ベーコンと炒めてスープに。

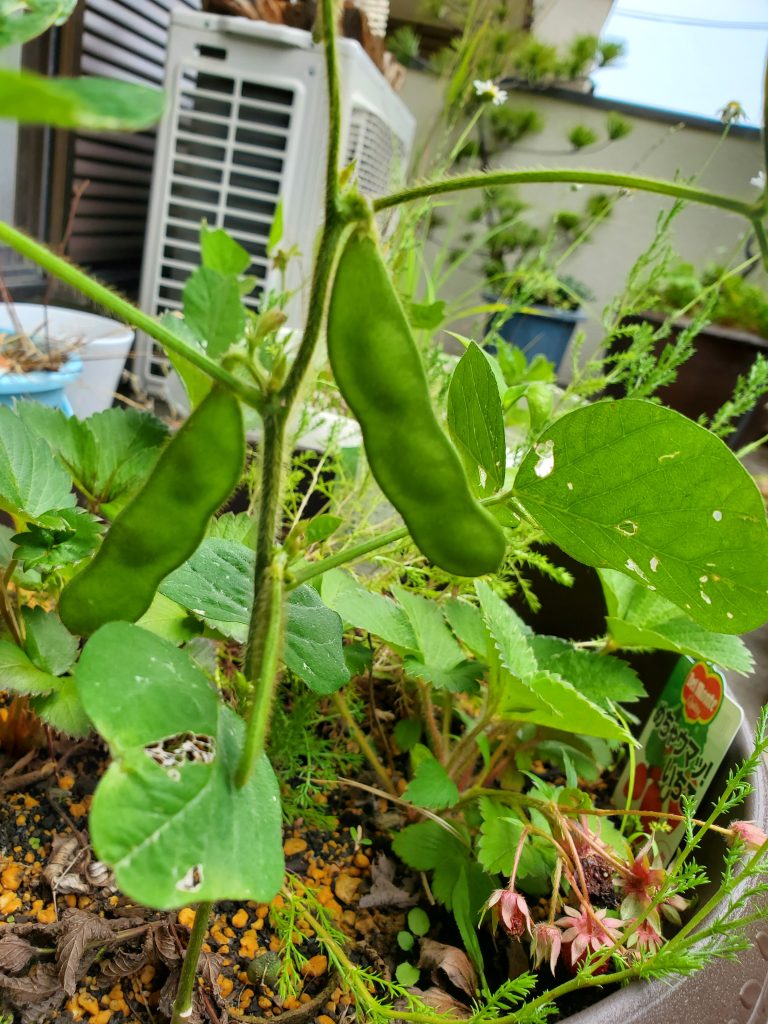

【トウモロコシの東洋医学的効能】

- 益気寧心(体力をつけ精神を安定させる)

- 調中開胃(消化不良や食欲不振を解消する)

- 利尿・ひげ部分(利尿作用がある)

クミン、カルダモン、シナモンと炒めてから炊飯。

翌日におにぎりにしても美味!

暑い時は、冷たいものが増え勝ちですが、温かいスープもいいですよ。とうもろこしごはんも美味しかったです!毎日の食事の中で季節、体調に合わせて工夫していけるといいですね。

まだまだ暑さが続きますが、お元気でお過ごしくださいね。

【治療家:熊本 和】

参考文献『鍼灸臨床能力北辰会方式理論篇』、『東方栄養新書』