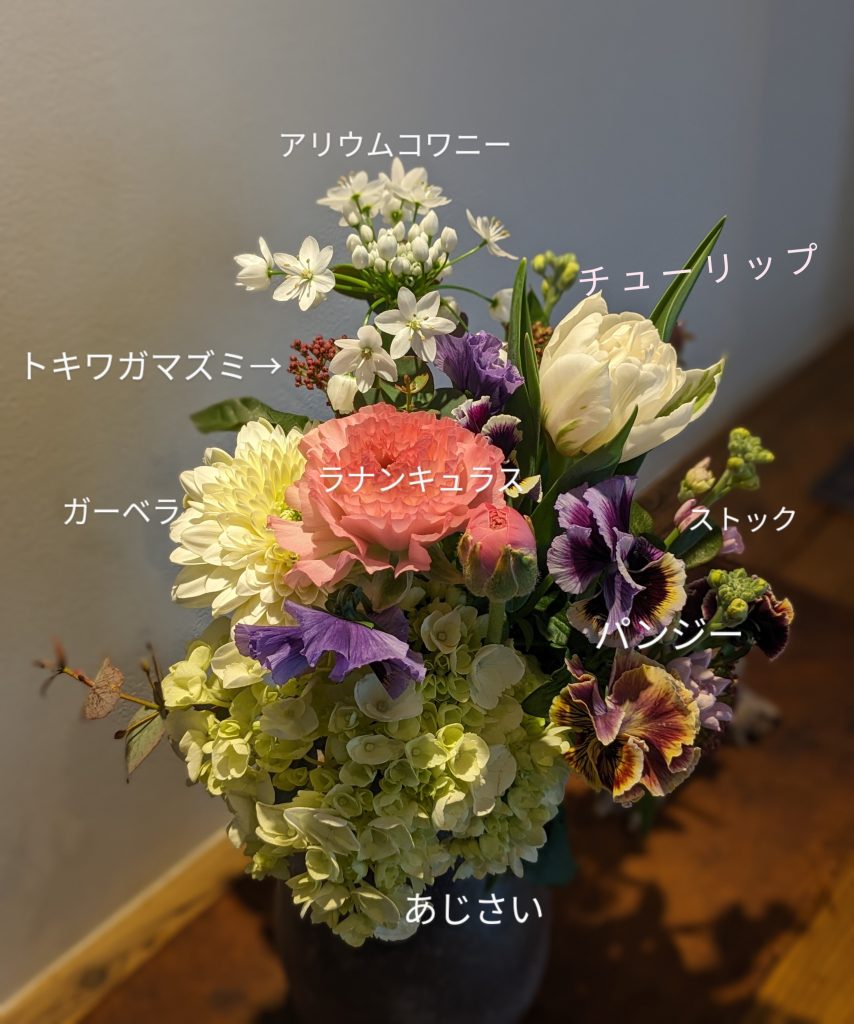

パステルカラーの中にオレンジのラナンキュラスが印象的ですね♪

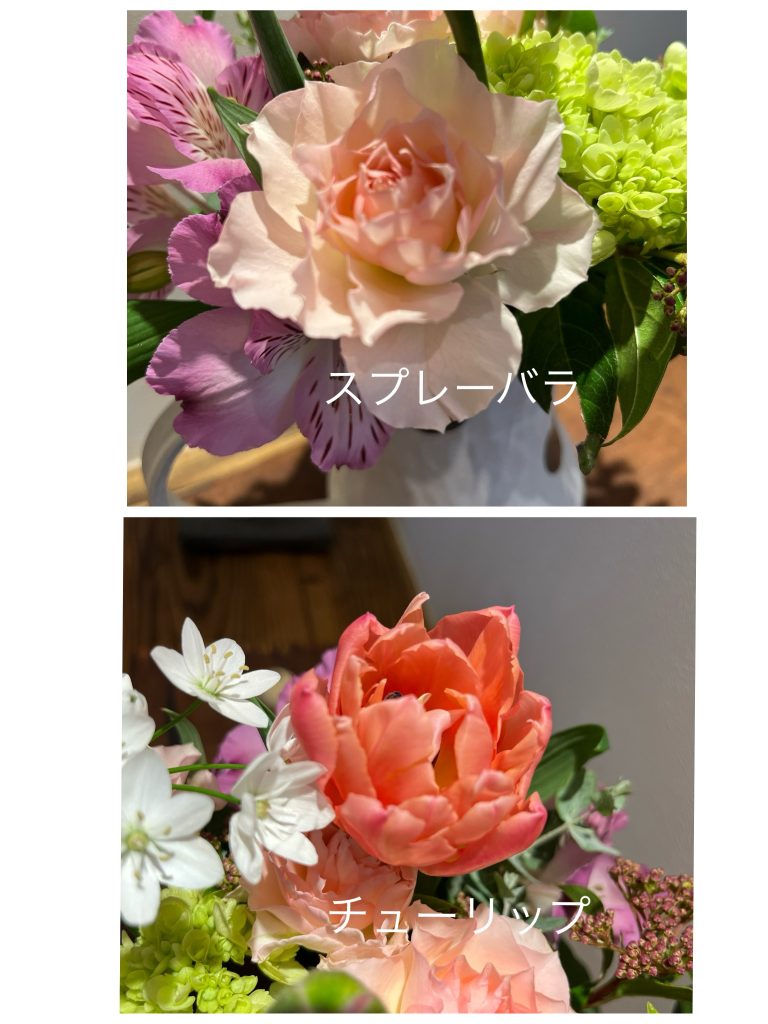

同じ名前でも全然違うお花に見えますね(OvO)

日差しだけを見ていると春だなーって感じますが、一歩外へ出てみるとまだまだ風が冷たく感じる季節ですね!

3月5日からの12日間は二十四節気:啓蟄(けいちつ)です。

啓蟄とは「土中で冬ごもりをしていた生き物たちが目覚める頃のこと。」

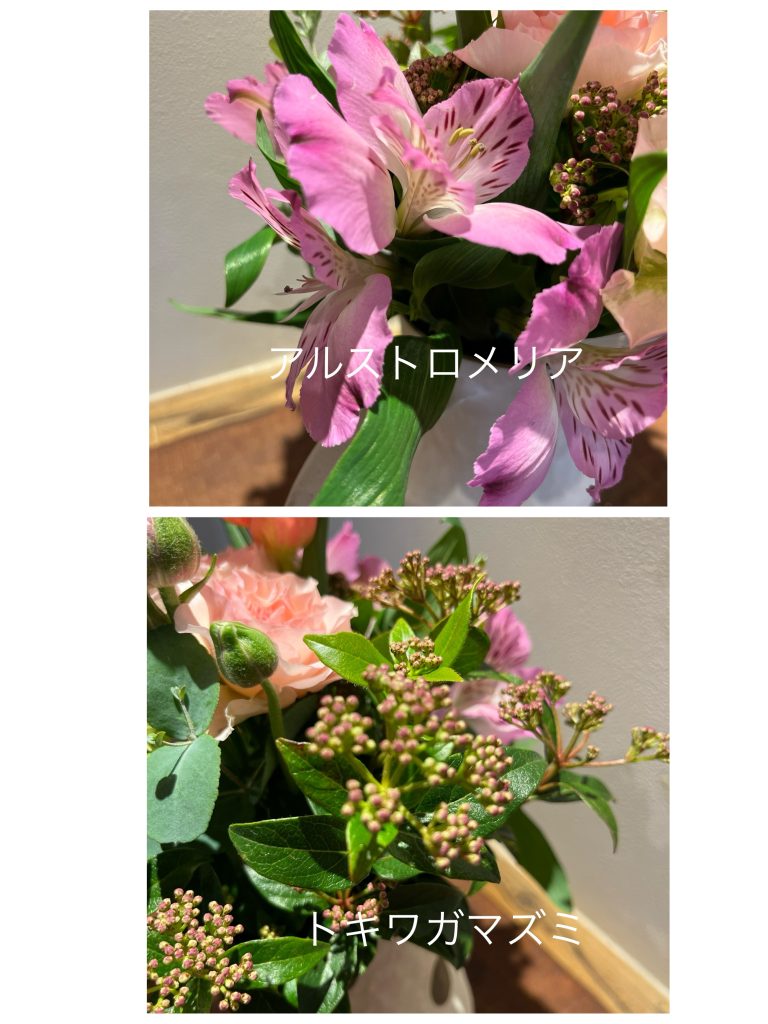

大仙堂にある植物たちもすくすく成長中です♪

中庭の花壇にある沈丁花の蕾が大きくなって来たり

例年大寒の時期に咲く水仙が咲いたり

チューリップの球根から芽が出て来たり

寒暖差の大きい大阪の気候にも負けず、順調に育ってくれています🙌

チューリップは去年頂いた新しい子たちです♪チューリップを育てた事がないのでひっそりと育てていました✨

何色のチューリップが咲くのかな⁇

楽しみに待ちたいと思います♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

啓蟄の次は、昼夜の長さがほぼ同じになる「春分」となります。

今日は鄭先生の韓国料理です🇰🇷

辛いのがダメな鈴木でも意外と食べれるんですよね〜😋

それにお家でも簡単に作れるので嬉しいです✨

治療家 鈴木綾佳